Bien que reconnues pour leur charme historique et leur habileté à donner l’heure, certaines des horloges de Montréal ont la réputation d’être hantées. La majorité des horloges hantées de Montréal se situent sur la rue Saint-James, une zone associée à la profanation extrême des cimetières coloniaux français par diverses institutions financières.

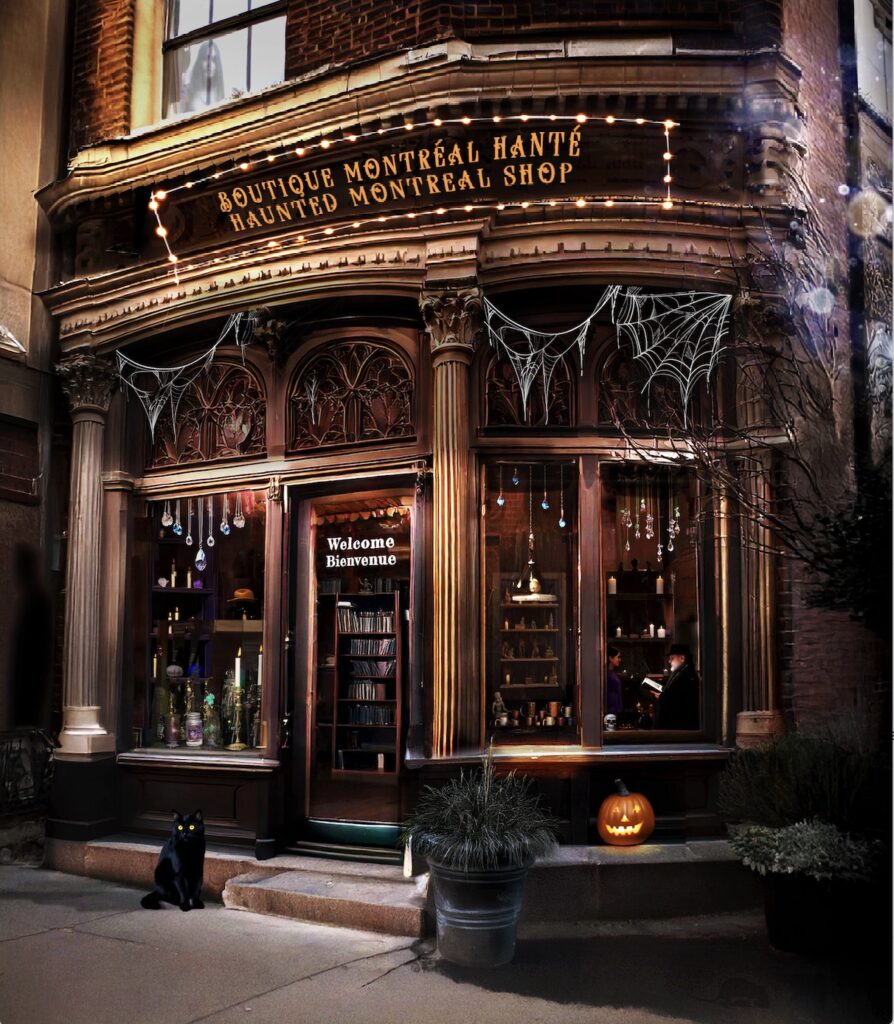

Bienvenue au cent vingtième numéro du blogue de Montréal hanté !

Avec plus de 600 histoires de fantômes documentées, Montréal est sans conteste la ville la plus hantée du Canada, voire de toute l’Amérique du Nord. Montréal hanté se consacre à la recherche de ces histoires paranormales et son blogue, Montréal hanté, dévoile une nouvelle histoire de fantômes se déroulant à Montréal le 13 de chaque mois !

Ce service est gratuit et vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion (en haut à droite pour les ordinateurs de bureau et en bas pour les appareils mobiles) si vous souhaitez le recevoir tous les mois le 13 ! Le blog est publié en anglais et en français !

Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle visite dans le cadre de notre prochaine série Histoires cachées !

La visite guidée « Les secrets coloniaux du Vieux-Montréal » est en phase finale de test et des billets gratuits seront disponibles vendredi et samedi prochains à 13 h ! La phase de test se déroule en anglais et les visites en français suivront bientôt.

Une fois les tests terminés, cette visite et d’autres, comme la visite à pied de la Famine irlandaise à Montréal, seront proposées certains après-midis pour seulement 20 $ ! Consultez régulièrement ce site web ou notre page Facebook pour connaître les prochaines visites !

Ces visites se dérouleront toutes sous l’égide de Montréal caché, notre future compagnie sœur.

La saison des visites guidées extérieures de Montréal hanté bat son plein et les billets sont en vente ! Parmi celles-ci, on compte le Vieux-Montréal hanté, le Mont-Royal hanté, le Centre-Ville hanté et Griffintown hanté. Les visites d’enquêtes paranormales incluent le Vieux-Cimetière Saint-Antoine et le Vieux-Montréal colonial.

Montréal hanté organise également sa tournée des pubs hantés tous les dimanches à 15 h en anglais. Pour les visites en français, elles ont lieu le dernier dimanche de chaque mois à 14 h.

Pour en savoir plus, consultez le calendrier au bas de notre page d’accueil et voyez plus de détails dans la section Nouvelles de la société ci-dessous !

Les visites privées pour toutes nos expériences (y compris les visites en extérieur) peuvent être réservées à tout moment, selon la disponibilité de nos acteurs. Les clients peuvent choisir la date, l’heure, la langue et le mode de fonctionnement de leur choix. Ces visites commencent à 235 $ pour les petits groupes de 8 personnes maximum.

Envoyez un courriel à info@hauntedmontreal.com pour plus d’informations sur la façon de réserver une visite privée !

Ce mois-ci, nous examinons la Place Royale, l’une des places publiques les plus dérangées et hantées du Vieux-Montréal et ses fantômes.

Recherche hantée

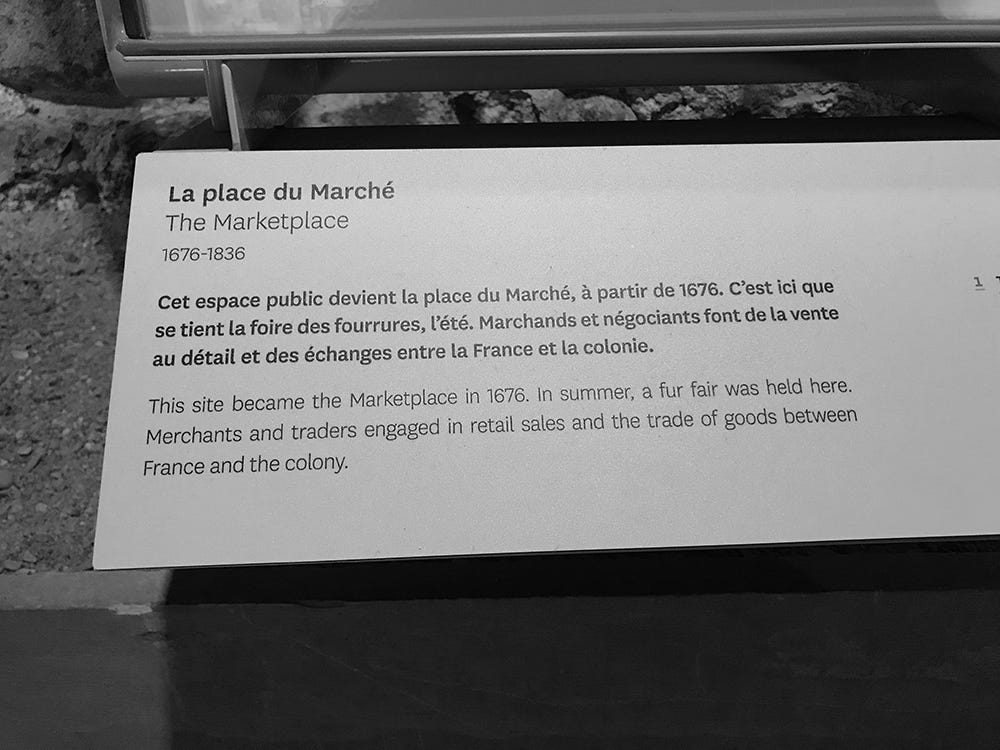

La place Royale est une place historique discrète et méconnue du Vieux-Montréal qui recèle de nombreux sombres secrets coloniaux. Connue sous le nom de place du Marché sous le régime français, cette place a été pendant plus d’un siècle le centre névralgique de la ville. Accueillant des marchés les mardis et vendredis, elle était également réputée pour être le théâtre d’horribles tortures, châtiments et exécutions publiques.

Bien qu’aujourd’hui lieu arbore un aspect banal qui fait fi de son histoire lors des commémorations publiques, la place Royale est considérée comme l’un des sites les plus hantés du Vieux-Montréal.

L’apparition fantomatique la plus courante sur la place est celle d’un jeune tambour malheureux qui semble au bord des larmes ou en train de pleurer. Un regard sur l’histoire de la place Royale pourrait aider à révéler l’identité de cette apparition désespérée.

Pendant des milliers d’années avant que les Français ne colonisent l’île en 1642, l’emplacement actuel de la place Royale était un endroit très fréquenté, car il se trouvait à l’embouchure d’un cours d’eau. Le canot étant le principal moyen de transport, les cours d’eau permettaient d’accéder à l’intérieur de l’île et à éviter les rapides dangereux de la rivière.

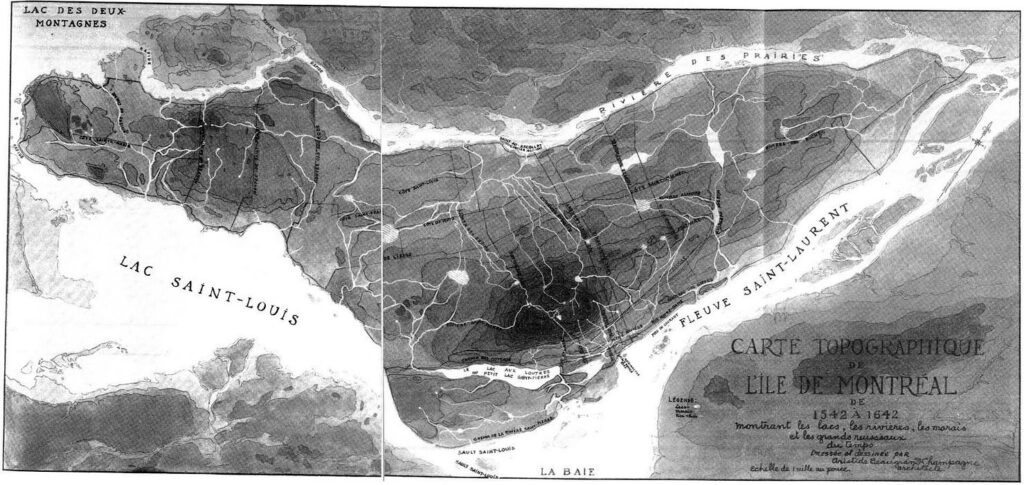

Avant l’expansion coloniale, l’île disposait d’un vaste réseau de cours d’eau intérieurs, de marais et de lacs.

Ces voies navigables étaient utilisées par diverses Premières Nations comme voies de transport intérieur. Grâce à des portages et à d’autres sentiers, il était possible de se déplacer efficacement sur l’île.

L’embouchure de ces cours d’eau était également un lieu très prisé pour camper, faire du commerce et rencontrer d’autres personnes. Ces cours d’eau étaient tous des points de repère très connus.

Lorsque l’explorateur français Jacques Cartier revendiqua tous les territoires autochtones en 1534 en plantant une croix dans le sol de l’actuelle Gaspé, le roi estima que toutes ces terres lui appartenaient. Les autorités françaises commencèrent alors à élaborer des plans pour coloniser ce qu’elles considéraient comme la « Nouvelle-France ».

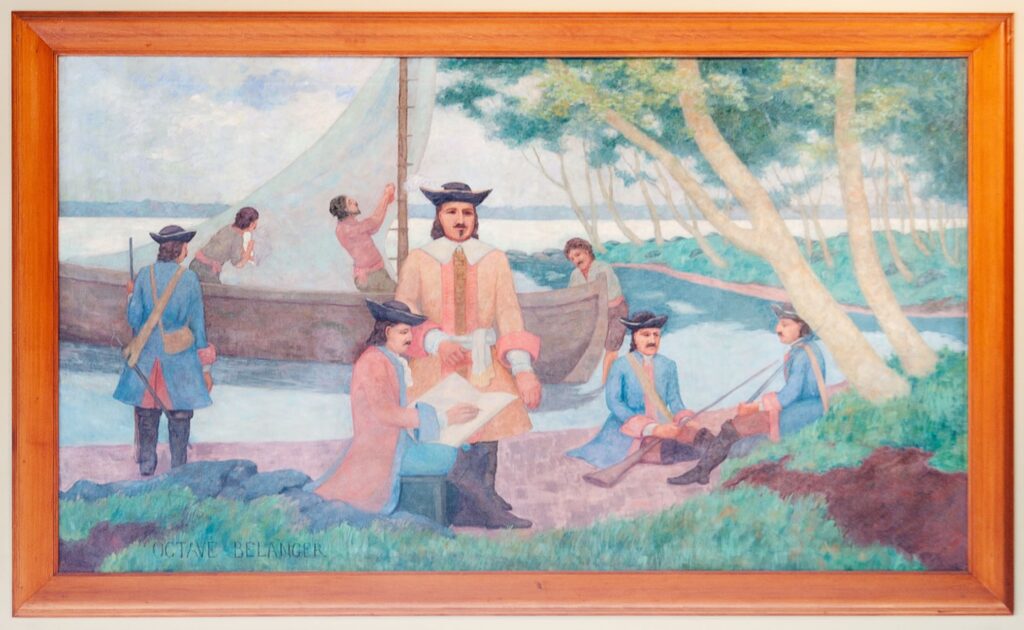

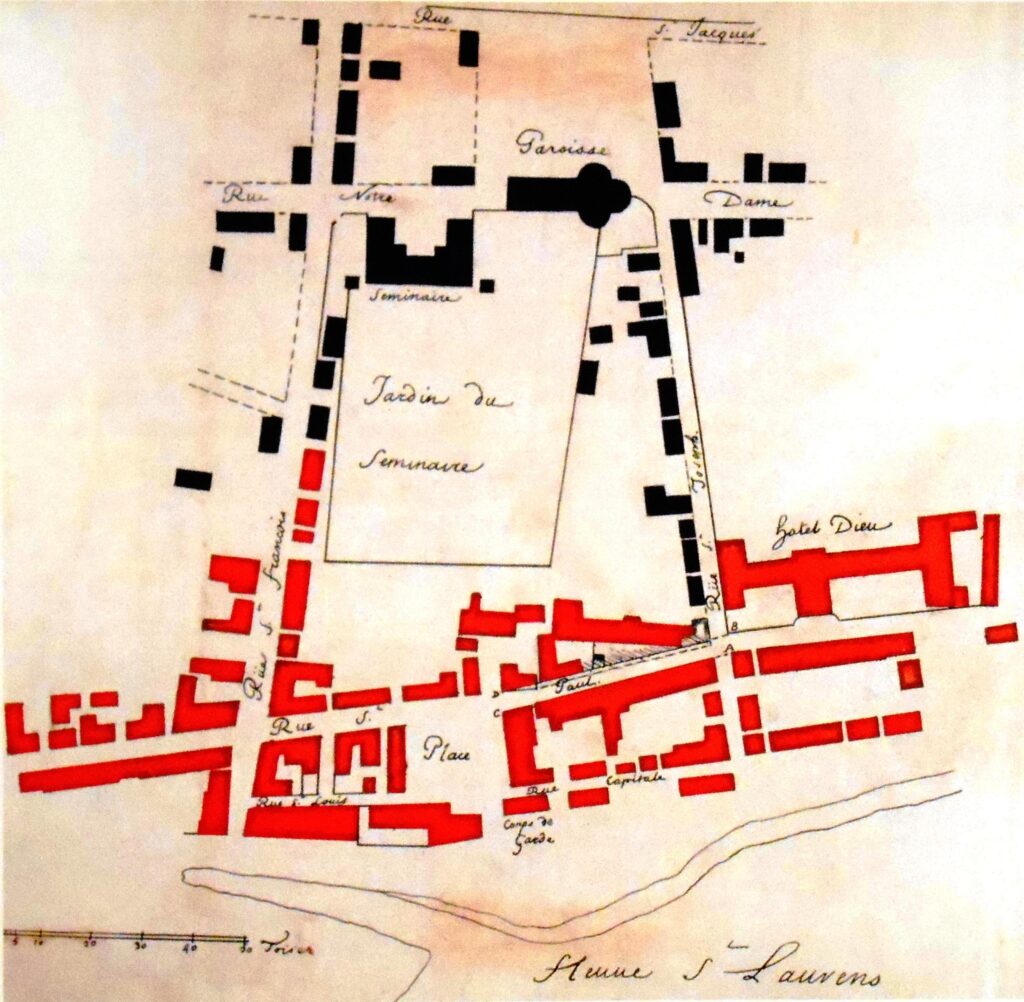

L’intérêt pour l’actuelle Place Royale remonte à 1611, lorsque le colon français Samuel de Champlain visita l’île de Montréal afin d’élaborer un plan de colonisation. Il choisit cet emplacement parce qu’il était situé avant les rapides infranchissables à l’ouest et qu’il disposait d’un bon port. Il comportait également une grande prairie qui pouvait être stratégiquement fortifiée dans une section triangulaire entourée par les défenses naturelles du fleuve, du ruisseau et des marais.

Champlain nomma cet endroit « Place Royale » et s’y installa du 28 mai au 13 juin 1611. Il ordonna d’abattre quelques arbres et fit planter deux jardins. Il fut ravi de voir les graines pousser dans le sol fertile. Il fit également construire un mur de terre afin de voir s’il résisterait à l’hiver. Il considérait cet endroit comme idéal pour établir un comptoir commercial et une future colonie française.

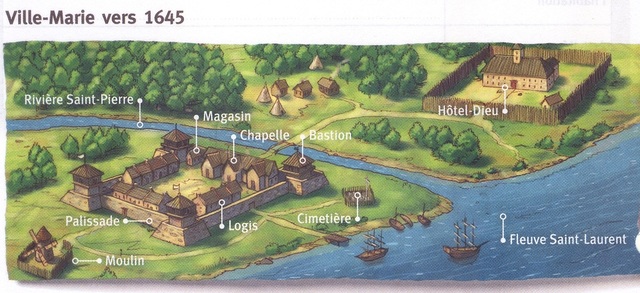

Les Français ne revinrent dans la prairie que le 17 mai 1642, lorsque trois navires coloniaux arrivèrent sous le commandement de Paul de Chomedey, seigneur de Maisonneuve. Parrainé par la « Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des peuples sauvages de la Nouvelle-France », de Maisonneuve choisit l’emplacement de sa colonie Ville-Marie. Sa mission était de construire un fort et un hôpital. Selon la légende, Dieu aurait demandé cela à celui qui était à l’origine de l’opération, Jérôme le Royer de la Dauversière.

Après avoir revendiqué l’île comme leur propriété et célébré une messe catholique, les colons entreprirent la construction du fort Ville-Marie à l’emplacement de l’actuel musée archéologique Pointe-à-Callière. L’hôpital Hôtel-Dieu allait voir le jour de l’autre côté du cours d’eau, que les colons baptisèrent la rivière Saint-Pierre.

L’actuelle Place Royale faisait initialement partie de la commune de Ville-Marie, une bande de terre concédée aux résidents pour le pâturage des animaux.

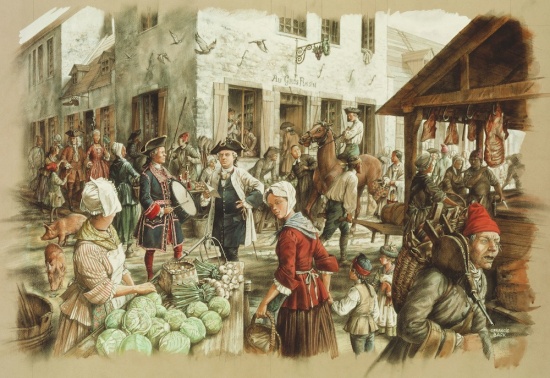

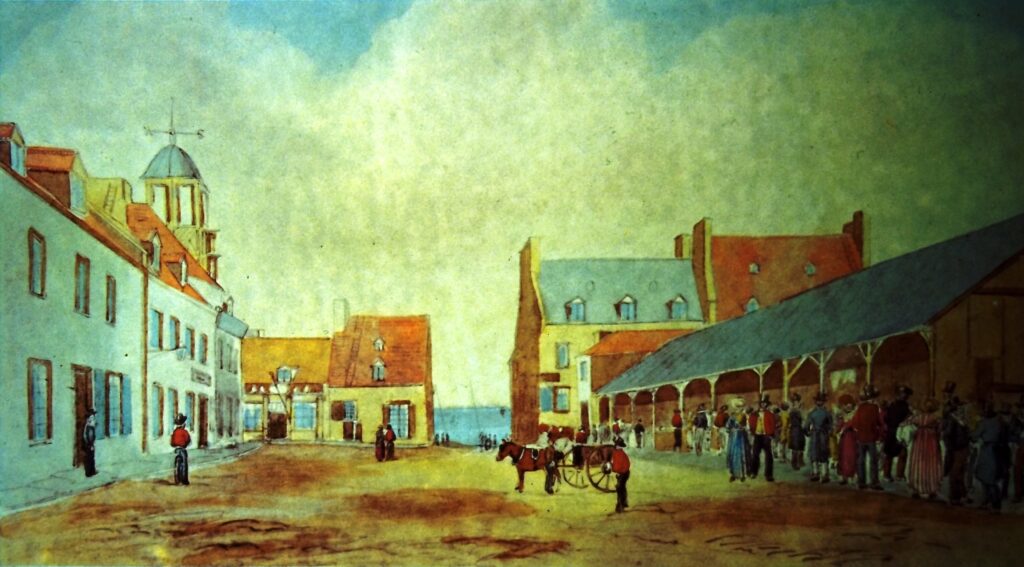

En 1676, un marché fut établi sur la rive est du ruisseau. Les Français l’appelèrent la Place d’Armes et commencèrent à l’utiliser pour des exercices militaires et pour accueillir des marchés publics tous les mardis et vendredis, de l’aube jusqu’à 11 heures du matin.

Les colons pouvaient y acheter et vendre des denrées alimentaires et des marchandises de toutes sortes.

Des ventes aux enchères d’esclaves y avaient également lieu occasionnellement, et les colons français pouvaient y vendre ou acheter des personnes noires et autochtones réduites en esclavage.

De plus, le marché était un centre de communication entre les autorités coloniales et les colons. Un tambour royal attirait la foule avant de faire des annonces publiques importantes et de communiquer les nouvelles officielles. Les personnes présentes pouvaient ensuite diffuser l’information aux autres colons.

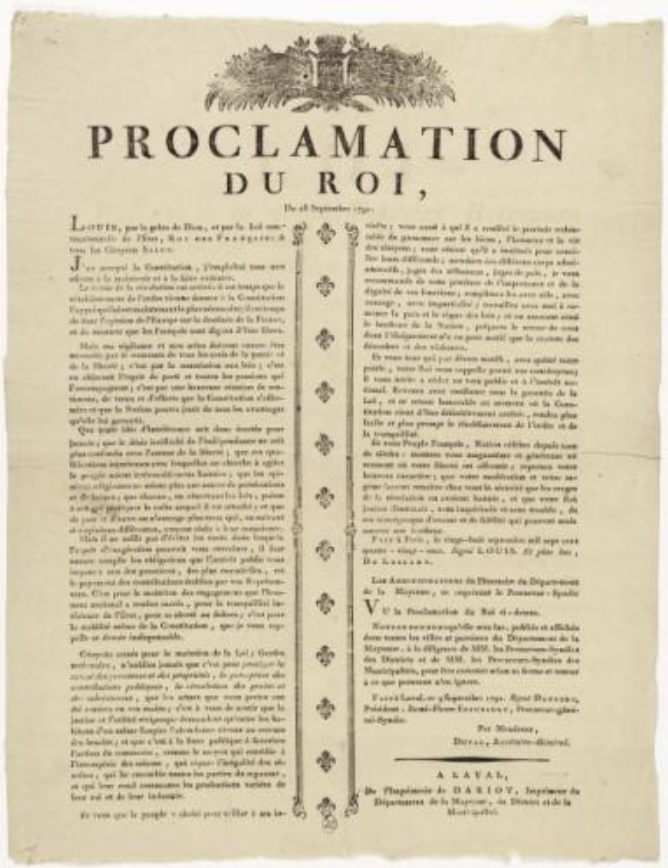

Les actualités pouvaient inclure des édits royaux et des proclamations religieuses, des évolutions coloniales, des informations sur les guerres et le calendrier des humiliations publiques, des tortures et des exécutions.

En « Nouvelle-France », le crime était considéré comme une menace dangereuse pour l’existence du projet colonial. Les punitions et les exécutions publiques étaient utilisées comme moyen de dissuasion pour inciter les autres à respecter la loi. Sous le régime français, il existait quatre grands types de crimes :

Les crimes contre l’État : trahison, sédition, contrebande, détournement de fonds, contrefaçon et résistance à un officier de justice.

Les crimes contre la propriété : le vol, l’incendie volontaire, le recel et la désertion de serviteurs ou d’esclaves.

Crimes contre la personne : meurtre, homicide involontaire, avortement, infanticide, duel, diffamation, empoisonnement, viol et suicide.

Il existait également des crimes contre l’Église, ou crimes moraux, qui étaient les plus graves de tous : l’adultère, la bigamie, la prostitution, l’homosexualité, la sorcellerie et le blasphème.

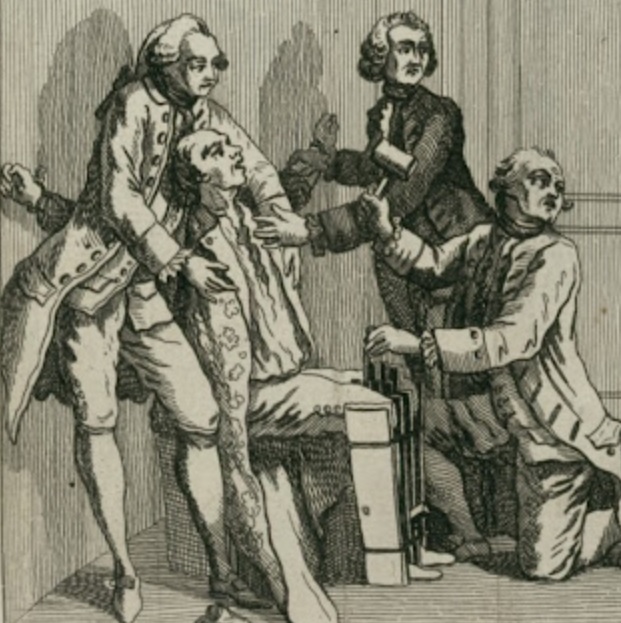

Toute personne accusée d’un de ces crimes était arrêtée et conduite à la prison devant un tortionnaire connu sous le nom de « Le Bourreau ». Son travail consistait à obtenir des aveux.

Il conçut un dispositif appelé « Le Brodequin », la botte espagnole : deux planches de bois fixées de chaque côté du bas de la jambe et solidement attachées avec une corde. Il commençait toujours par ce qu’on appelait « la question ordinaire » : quatre questions destinées à amener l’accusé à avouer sa culpabilité.

Armé de quatre équerres épaisses, il en insérait une entre les planches. Si le prisonnier refusait d’avouer le crime dont il était accusé, il enfonçait l’équerre à coups de marteau.

La plupart des prisonniers avouaient après la première ou la deuxième équerre. Une fois le sabot retiré, la moelle s’écoulait souvent de l’os broyé à travers les plaies ouvertes.

Ceux qui avaient enduré les équerres étaient ramenés dans leur cellule où ils mouraient généralement pendant la nuit. S’ils étaient encore en vie le lendemain matin, le bourreau leur posait la « question extraordinaire », mais au lieu d’utiliser quatre coins, il en utilisait toujours huit.

Une fois les aveux obtenus, le juge prononçait une peine. Celle-ci pouvait aller de l’amende à la flagellation publique et au marquage au fer rouge d’une fleur de lys, en passant par le bannissement, l’envoi aux galères du roi et l’exécution publique.

Le criminel était vêtu d’une longue robe blanche appelée chemise. Une pancarte indiquant le crime était suspendue autour de son cou. Il était ensuite hissé à l’arrière d’un chariot à ordures tiré par des chevaux et promené dans toute la ville afin que tout le monde puisse voir le condamné.

Le premier endroit où ils emmenaient le criminel était devant les portes de l’église. Là, il devait s’agenouiller sur leurs genoux brisés pour faire leur amende honorable, c’est-à-dire demander pardon au roi de France et à Dieu lui-même.

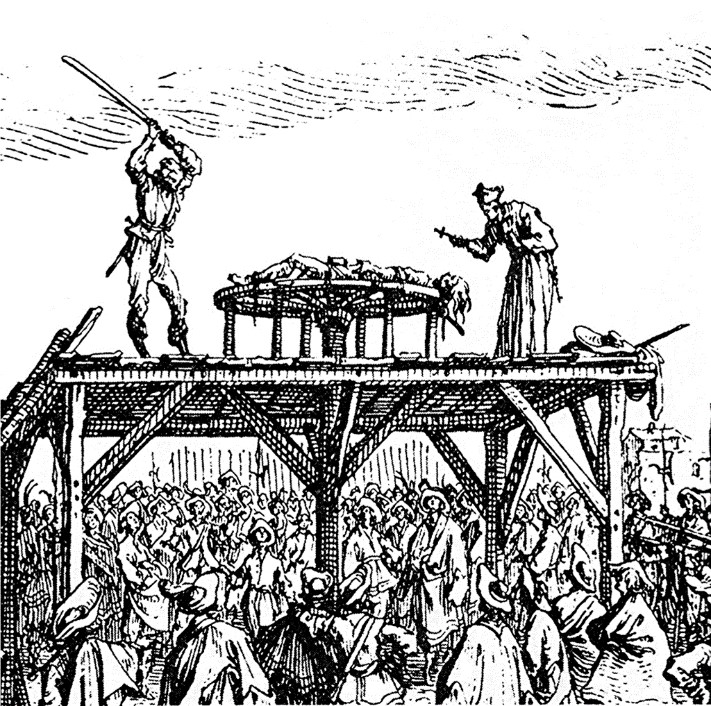

Le criminel était ensuite replacé sur le chariot à ordures et emmené pour être puni. Les condamnés à mort étaient conduits sur le lieu du crime ou, à défaut, sur la Place d’Armes (rebaptisée plus tard Place du Marché).

C’est là que les criminels étaient pendus jusqu’à ce que mort s’ensuive, brûlés vifs sur le bûcher ou brisés vivants sur une roue de torture. Une roue de torture est une roue horizontale dont un poteau est enfoncé dans un échafaudage au sol.

Le bourreau faisait tourner la roue, puis utilisait un grand marteau pour briser les membres, un par un, à travers les interstices de la roue. Ce processus était répété plusieurs fois pour chaque membre, et une fois les os du criminel brisés, on le laissait mourir, le visage tourné vers le ciel.

Pour les crimes les plus graves, on procédait toujours à un écartèlement. Le criminel était couché au centre de la place et on lui attachait des cordes aux bras et aux jambes. Ces cordes étaient reliées aux quatre coins de la place où elles étaient attachées à des chevaux.

Lorsque le bourreau donnait le signal, les chevaux commençaient à tirer le criminel dans toutes les directions. Le bourreau utilisait ensuite son épée pour leur ouvrir le ventre, répandant leurs intestins sur la place pour le plaisir de tous les colons.

Le 19 juin 1721, lors d’un exercice militaire sur la place d’Armes, des soldats tirèrent une salve en l’air pour célébrer la fête du Corpus Christi. Une balle mal tirée frappa l’hôpital de l’Hôtel-Dieu et déclencha un incendie dévastateur. L’enfer détruisit la moitié de Ville-Marie. La place d’Armes, l’hôpital et 171 maisons furent tout entiers réduits en cendres.

Peu après, une ordonnance fut promulguée stipulant que toutes les nouvelles maisons devaient être construites exclusivement en pierre et non plus en bois.

Les exercices militaires furent également transférés sur la place située au nord de l’église paroissiale, qui fut baptisée nouvelle Place d’Armes. La place d’origine, créée en 1676, fut reconstruite et rebaptisée Place du Marché.

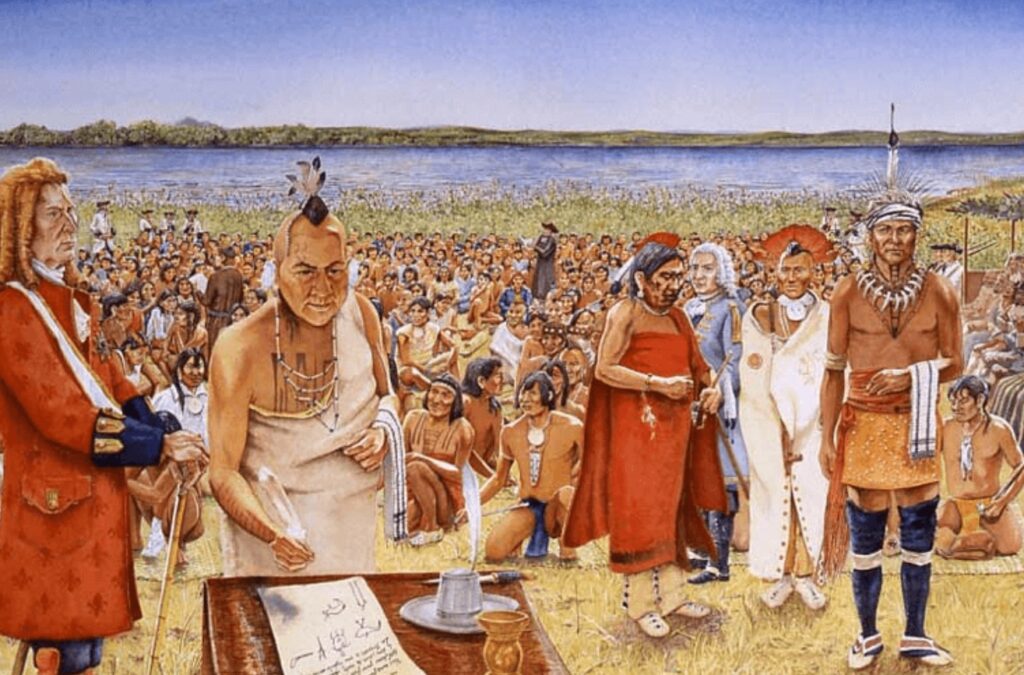

En 1701, la place joua un rôle déterminant en tant que lieu de rassemblement majeur pour des dizaines de Premières Nations venues négocier un traité de paix avec les colons français. Connu sous le nom de Grande Paix de Montréal, ce traité a mit fin aux hostilités et ouvrit le marché au grand commerce de la fourrure.

En 1760, la ville capitula devant les Britanniques après avoir été encerclée par des milliers de soldats britanniques sous le commandement du général Jeffery Amherst, mettant ainsi fin au projet colonial de la « Nouvelle-France ».

En 1786, les juges de paix britanniques décidèrent que le marché serait aménagé en deux rangées de 38 étals disposés en U. La même année, la Place du Marché fut le premier endroit à être pavé après que les habitants de Montréal eurent recueilli des fonds par souscription publique.

Au fur et à mesure que les Britanniques agrandissaient la ville et le port, il devint rapidement évident que la place du marché était trop petite pour faire face à l’augmentation du commerce.

En 1808, le Nouveau Marché (place Jacques-Cartier) fut établi plus à l’est. Le « Vieux Marché » (place du Vieux Marché) fut réorganisé et réduit à une seule rangée de 14 étals.

En 1836, le gouvernement du Bas-Canada expropria l’ancienne place du marché et construisit l’édifice de la Douane au centre. La partie sud de la place fut réaménagée avec des arbres, des clôtures en fer forgé et une fontaine. Les Britanniques la rebaptisèrent « Customs Square » (place de la Douane).

Bien qu’ayant perdu sa fonction de marché, la place restait très animée, les marchands s’y rendant pour payer divers droits et frais aux douaniers du gouvernement britannique.

En 1892, la place fut rebaptisée une nouvelle fois à l’occasion du 250e anniversaire de la fondation de Montréal. La « place des Douanes » devint alors la « place Royale » (même si la place Royale d’origine était située de l’autre côté de la rue, à l’emplacement actuel du Musée archéologique).

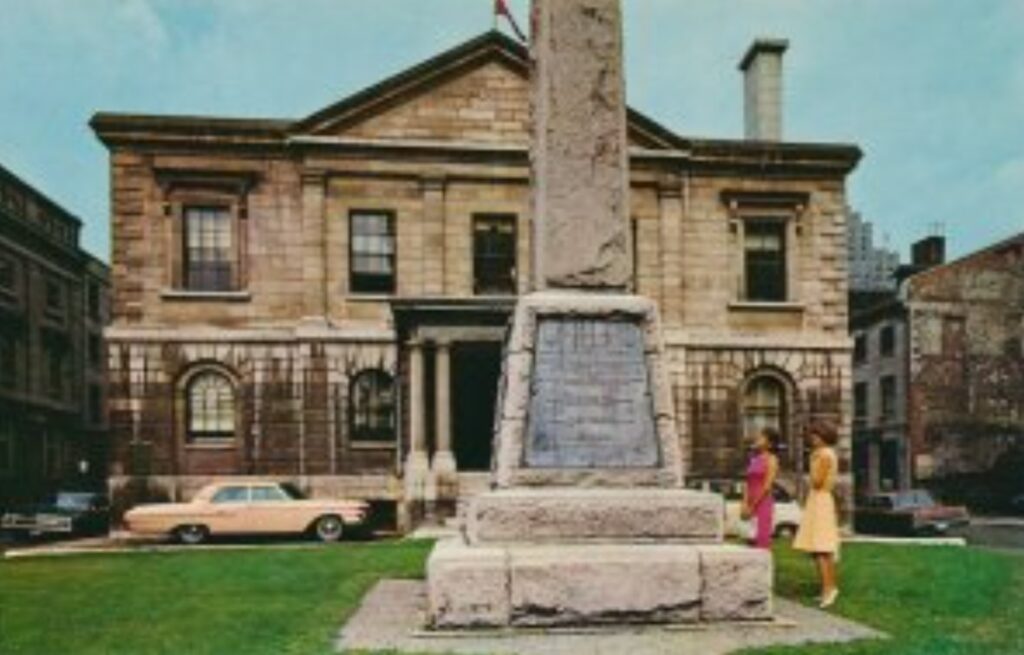

En 1940, les autorités municipales retirèrent la fontaine et déplacèrent un grand obélisque de granit vers la place Royale afin de commémorer les premiers colons français qui s’étaient installés à Ville-Marie. Connu sous le nom d’Obélisque des pionniers, il fut initialement inauguré sur la place d’Youville en 1893, après avoir été commandé l’année précédente pour le 250e anniversaire de la fondation de la ville.

L’obélisque fut remis à son emplacement d’origine en 1982 afin de faciliter d’importants travaux archéologiques sous la place Royale et ses environs.

Ces fouilles, qui prirent fin en 1991, avaient pour but de préserver les vestiges archéologiques de la colonie d’origine et de les mettre en valeur sous le nouveau musée archéologique Pointe-à-Callière de Montréal.

Dans le cadre de la construction du musée, la place Royale fut reconstruite sous forme de « crypte archéologique ». Le niveau du sol de la place fut surélevé de plusieurs mètres et recouvert de granit, avec une série de marches menant à la plate-forme.

Cette mesure visait à permettre aux touristes de se déplacer dans les ruines situées en contrebas. De petites maquettes représentant la Place du Marché au fil des ans ont été installées dans la crypte pour le plaisir des visiteurs.

Le Musée d’archéologie de Pointe-à-Callière a ouvert ses portes en 1992 à l’occasion du 350e anniversaire de la ville. La Place Royale et sa crypte font partie de son complexe.

Depuis lors, de nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre de l’aspect banal de la place Royale réaménagée. Par exemple, en 2010, Jessa Alston-O’Connor écrivit « What Lies Beneath: Erasure and Oppression at Place Royale, Montreal » (Ce qui se cache sous la surface : effacement et oppression à Place Royale, Montréal). L’autrice affirme :

« Le musée présente cette place comme un lieu d’histoire collective et de fierté. Cependant, les recherches menées sur le site révèlent des récits de torture, d’exécutions publiques et une histoire de l’esclavage à Montréal et en Nouvelle-France, tous liés à la place Royale. Ces événements se sont déroulés sur la place au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, mais ont été effacés des récits visuels et historiques de ce site. »

O’Connor poursuit en affirmant que le musée « a largement occulté les histoires controversées », créant ainsi un récit édulcoré destiné au « regard des touristes ».

Dans son ouvrage intitulé The Tourist Gaze, publié en 1990, John Urry avance l’idée que les concepteurs d’espaces touristiques peuvent choisir les récits sur lesquels ils souhaitent mettre l’accent et ceux qu’ils préfèrent occulter.

Ce concept s’applique à l’architecture, aux commémorations, aux expositions muséales et aux éléments performatifs.

Par exemple, le musée accueille chaque année en août le « Marché public du XVIIIe siècle de Pointe-à-Callière ». Son site internet indique :

Le Musée fait revivre le tout premier marché de Montréal sous le régime français. L’un des principaux événements organisés chaque année en août dans les environs du Musée, le Marché public est une magnifique reconstitution historique. Il y a des étals, des musiciens, des artisans et des personnages historiques qui reproduisent des scènes d’époque avec une authenticité étonnante : vous aurez sans aucun doute l’impression d’avoir été transporté à l’époque de nos ancêtres.

Cependant, les touristes qui visitent la reconstitution du marché du 18e siècle ne verront jamais de traces d’esclavage, de torture, d’exécution ou d’autres aspects de l’histoire qui ont été effacés. Au lieu de cela, ils assisteront à des exercices militaires coloniaux, verront des marchands vêtus de costumes d’époque et d’autres reconstitutions similaires. En bref, toutes les horreurs coloniales ont disparu de la place Royale.

Lorsqu’un espace contesté a été tellement compromis par le « regard touristique », souvent, la seule façon pour les gens de découvrir la vérité sur un site est à travers ses histoires de fantômes. Lieu d’atrocités coloniales, la Place Royale a été associée à des dizaines d’histoires de fantômes au fil des siècles. Bon nombre de ces récits sont liés à l’exécution d’innocents, de soldats perturbés et d’esclaves torturés.

Par exemple, un épisode de la série Creepy Canada mentionne les fantômes d’un homme nommé Vallière qui a été injustement emprisonné et torturé. Il s’est suicidé avec les chaînes qui le ligotaient au mur de la prison.

Son esprit a été aperçu à plusieurs reprises errant dans la rue Saint-Paul et la place Royale.

L’apparition la plus courante est celle du fantôme d’un jeune tambour désespéré vêtu d’un uniforme colonial français. La rencontre commence généralement par le son d’un roulement de tambour, souvent désynchronisé.

Puis le fantôme du petit tambour apparaît. Il semble très bouleversé, les larmes aux yeux, parfois en pleurs. Il cesse généralement de jouer avant de se laisser tomber à genoux, désespéré. Lorsqu’on s’approche de lui, il disparaît aussitôt dans les airs.

Il ne faut pas le confondre avec les acteurs maquillés et déguisés qui organisent des visites guidées sur le site presque tous les soirs pendant la saison estivale.

Bien que la plupart des gens n’ont aucune idée de l’identité de cette apparition fantomatique, Montréal hanté a mené des recherches approfondies et a trouvé une réponse probable.

En 1648, à peine six ans après la fondation de la colonie, le tambour militaire et crieur public de Ville-Marie fut arrêté après avoir été accusé de « crimes de la pire espèce », à savoir une relation homosexuelle.

Il s’agit de la première mention écrite de l’homosexualité chez les Européens.

Selon le Journal des Pères Jésuites de septembre 1648 :

À cette époque, un tambour, Convictus crimine pessimo (condamné pour un crime des plus graves), fut amené de Montréal. Nos pères qui se trouvaient à Montréal s’opposèrent à sa mort, sed occute ; il fut alors envoyé ici et mis en prison. On lui proposa, afin qu’il échappe au moins aux galères, d’accepter la fonction de bourreau de la justice ; il accepta, mais son procès fut d’abord jugé, puis sa peine fut commuée.

En d’autres termes, les autorités jésuites ont commué sa peine de mort en esclavage et en travail forcé sur les galères du roi. On lui proposa alors le poste de bourreau public pour éviter l’esclavage, qu’il accepta, probablement à contrecœur.

Bien que les historiens débattent du nom du malheureux tambour et de son amant, les détails restent vagues. L’amant a peut-être réussi à s’échapper, car il n’a jamais été arrêté. Bien que certains historiens affirment que le nom du tambour s’est perdu dans l’histoire, d’autres historiens, comme Pierre Hurteau et Patrice Corriveau, l’ont nommé « René Huguet dit Tambour ».

On sait peu de choses à son sujet, mais les historiens savent que sa première exécution fut celle d’une jeune fille de 15 ou 16 ans condamnée pour vol.

Après cela, on perd sa trace.

On sait également qu’en 1653, la colonie était à la recherche d’un nouveau bourreau. Le sort du jeune tambour reste inconnu, mais certains pensent qu’il se serait suicidé ou qu’il aurait fui la colonie.

La torture psychologique subie par le jeune tambour a très bien pu le conduire au suicide. En raison de son orientation sexuelle interdite, il est passé du statut de tambour militaire respecté et d’annonceur public à celui de tortionnaire et bourreau, la position la plus méprisée de la colonie.

Après avoir dû exécuter une adolescente pour un vol présumé, il a peut-être souffert de pensées suicidaires.

Qu’il se soit échappé de la colonie ou qu’il se suicidé, une seule chose est certaine : son fantôme malheureux revient hanter la place Royale. Son apparition fantomatique laisse entrevoir l’horrible histoire coloniale qui s’est déroulée dans cette place publique par ailleurs autrement blanchie.

Nouvelles de la société

Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle visite dans le cadre de notre prochaine série « Histoires cachées » ! La visite à pied « Les secrets coloniaux du Vieux-Montréal » est en phase finale de test et des billets gratuits seront disponibles vendredi et samedi prochains à 13 h !

Une fois les tests terminés, cette visite et d’autres, comme la visite à pied de la Famine irlandaise à Montréal, seront proposées certains après-midis pour seulement 20 $ ! Consultez régulièrement ce site web ou notre page Facebook pour connaître les prochaines visites !

Ces visites se dérouleront toutes sous l’égide de Montréal caché, notre future compagnie sœur.

La saison des visites fantômes extérieures de Montréal hanté bat son plein et les billets sont en vente ! Parmi les visites proposées, on compte le Vieux-Montréal hanté, le Mont-Royal hanté, le Centre-Ville hanté et Griffintown hanté. Les visites d’enquêtes paranormales incluent le Vieux-Cimetière Saint-Antoine et le Vieux-Montréal colonial.

Nous organisons également notre tournée des pubs hantés tous les dimanches à 15h en anglais. Pour les visites en français, elles ont lieu le dernier dimanche de chaque mois à 14h.

Les visites privées pour toutes nos expériences (y compris les visites en plein air) peuvent être réservées à tout moment en fonction de la disponibilité de nos acteurs. Les clients peuvent demander n’importe quelle date, heure, langue et visite opérationnelle. Ces visites sont basées sur la disponibilité de nos comédiens et commencent à 235$ pour des petits groupes jusqu’à 8 personnes.

Envoyez un courriel à info@hauntedmontreal.com pour plus d’informations sur la façon de réserver une visite privée !

VVous pouvez également apporter l’expérience Montréal hanté à votre fête de bureau, à votre maison, à votre école ou à votre événement en réservant dès aujourd’hui l’un de nos conteurs fantômes en tournée.

Écoutez quelques-uns des récits les plus effrayants de nos visites et de notre blog racontés par un acteur et conteur professionnel. Vous fournissez le lieu, nous fournissons les histoires et le conteur. Renseignez-vous et contactez info@hauntedmontreal.com

Notre équipe diffuse un samedi sur deux, dans les deux langues, des vidéos d’histoires de fantômes du Blogue de Montréal hanté.

Animée par Holly Rhiannon (en anglais) and Dr. Mab (en français), cette nouvelle initiative plaira à coup sûr aux fans d’histoires de fantômes !

N’hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche !

Dans d’autres nouvelles, si vous voulez offrir à quelqu’un une expérience hantée en cadeau, vous le pouvez certainement ! Nous offrons des chèques-cadeaux Montréal hanté sur notre site Web et échangeables via Eventbrite pour l’un de nos événements en personne ou virtuels (sans date d’expiration).

Enfin, nous avons décidé de fermer notre boutique en ligne en raison de faibles ventes et de coûts de maintenance élevés. Elle ne sera bientôt ouverte que d’octobre à décembre.

Montréal hanté modifie son expérience de blog en raison d’un engagement sur un gros projet d’écriture ! Le livre s’intitule « McGill hanté » et est écrit par mon serviteur, Donovan King ! Notre éditeur est la Stygian Society.

Jusqu’à leur publication en 2026, de nouvelles histoires du blogue Montréal hanté seront proposées tous les deux mois, tandis que tous les deux mois, une mise à jour d’une ancienne histoire sera proposée.

Comme toujours, ces histoires et mises à jour seront publiées le 13 de chaque mois !

Montréal hanté tient à remercier tous nos clients qui ont assisté à une marche fantôme, une tournée des pubs hantés, une enquête paranormale ou un événement virtuel !

Si vous avez apprécié l’expérience, nous vous encourageons à écrire une critique sur notre page Tripadvisor et/ou Google Reviews, ce qui aide vraiment Montréal hanté à commercialiser ses circuits.

Enfin, si vous souhaitez recevoir le blogue de Montréal hanté le 13 de chaque mois, veuillez vous inscrire à notre liste de diffusion.

À venir le 13 septembre: Mise à jour sur les mystérieux monstres fluviaux de Montréal

En mai 2020, Montréal hanté a publié un article sur les mystérieux monstres fluviaux de Montréal. Depuis lors, les eaux qui entourent la ville ont été le théâtre de nouvelles observations étranges et de situations impliquant des créatures marines inconnues et dangereuses. Le cas le plus notable s’est produit en juin 2024, lorsqu’un garçon de huit ans a été attaqué par un prédateur dans les eaux de la plage Jean-Doré. Il a subi plusieurs entailles profondes à la jambe qui ont nécessité des points de suture. Tandis que certains scientifiques pensent que le prédateur était un maskinongé (un gros poisson aux dents acérées), d’autres croient qu’il s’agissait d’un monstre fluvial qui a réussi à pénétrer dans les eaux de la plage enclavée à la recherche de son prochain repas.

Auteur :

Donovan King est un historien postcolonial, il est également enseignant, guide touristique et acteur professionnel. En tant que fondateur de Montréal hanté, il combine ses compétences pour créer les meilleures histoires de fantômes, se déroulant à Montréal, à la fois en écriture et en théâtre. King est titulaire d’un DEC (théâtre professionnel, collège John Abbott), d’un baccalauréat en Beaux-Arts (théâtre dramatique en éducation, université de Concordia), d’un baccalauréat en éducation (histoire et enseignement de l’anglais, université de McGill), d’une maîtrise en théâtre (université de Calgary) et d’AEC (Montréal guide touristique, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec). Il est également certifié comme Spécialiste de Destination Montréal.

Traductrice :

Claude Chevalot détient une maîtrise en linguistique appliquée de l’Université Mcgill. Elle est rédactrice, réviseure et traductrice. Depuis plus de 15 ans, elle se consacre presque exclusivement à la traduction littéraire et à la traduction de textes sur l’art actuel et contemporain.

Félicitations pour ce fabuleux article sur la Place Royale. Il est très intéressant